读书吧

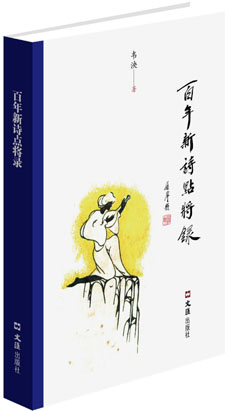

二○一七年,是中国新诗诞生一百周年。百年前的一九一七年二月,以胡适在《新青年》杂志发表《白话诗八首》为开端,中国现代意义的新诗创作,正式拉开帷幕。其间诗人辈出,佳作迭现。作为一个有着千百年文明历史的诗的国度,延续着诗文化的血脉,开创着前所未有的新诗精神。韦泱积几十年新诗创作与研究的经验,尤其是近二十年对新诗文献的钩沉与考证,再现百年来新诗创作的沉浮与荣辱,从一个个诗人、一部部作品入手,探微索隐,还原新诗创作的不凡路径。不少内容都是作者与诗人交往并访谈的第一手珍贵资料。凡六十篇关乎新诗的书话,附六十种原版书影,从“五四”前后一直到当代重要诗人,展现了百年来的新诗概貌。涉及的新诗版本,都是作者以一己之力,长期收藏的结果,再次体现了作者关于版本收藏为写作研究提供最原始可靠的第一手史料的观点。本书具有真实性、可读性、史料性的文本价值。此书由屠岸、邵燕祥、周良沛作序,分别作出中肯、真切的评说。

我爱新诗乐无穷

文/韦泱

请年事已高的屠岸、邵燕祥、周良沛拨冗为我的新著作序,这属破天荒的第一次。不是因为拙著有多少出彩,而是心中敬仰他们,在或长或短的交往中,从人生到诗观,他们影响了我,使我获益良多。他们既是诗人,又对新诗有真知灼见的鉴赏力。他们从上世纪四、五十年代走上中国诗坛,是中国新诗发展重要历史阶段和事件的践行者与见证者。谈论新诗, 他们三位是最有资历、资格和话语权的。

我从七十年代后期开始学习写诗,战战兢兢、磕磕绊绊也有四十余年了。也许因为时代的局限,或者说自己的愚钝,在学诗之路上,没有吃好“第一口奶”。所以一路走来,倍觉艰辛。直到现在,都很敬畏新诗,视为“难于上青天”的畏途。当我对新诗理念有了较为清晰认识后,我感到应该反观历史,以“五四”时期新诗创立为起始,认真学习和疏理新诗的得失与成败,以使自己的创作少走弯路,步子更扎实些。

所以,近二十年前,我将较多精力投入到搜集和研究新诗的文献和史料上,一直到眼下都没有中辍。对于新诗的写作和研究来说,我都是一名业余爱好者。正因如此,我相对可以凭一己的爱好,较为自由地进行我个人的研究。所谓兴致所至,随兴而作。在拙著中,我可以不完全按新诗的发展路径来写作,也可以不按诗人通常的新诗地位和影响来取舍。有的诗人,在新诗发展过程中,作出过重要贡献,有过定论的,但我或缺乏其相关版本资料,或主观上不太欣赏,就暂付阙如了。而有的诗人,其作品不多,甚至没有出版过诗集。但我有了写作冲动,又有可资写作的素材,可能会留下一笔。所以我说,这是充分利用我个人的新诗史料收藏,也是个人对百年新诗的点将,写谁或没写谁,都无关宏旨,更不受通常的新诗史论的影响。

采用点将录的形式,不算新奇。无非是借用典故而已。既不必一百零八将不可,也不必很江湖气的排定座次。读者看了书名,知道我写的是新诗发展中的诗人与诗事即可。

我想强调的是,这里的文字,不是对新诗优劣的评判,而是一部以史料为主的新诗书话集子。时间上我尽可能前移,写的通常是“老诗人”。即便健在者,他们年龄至少已八九十岁以上了。而对于新时期以来的诗人,虽然也属百年的时间范畴,但不是我的研究兴趣所在。相信若干年后,会有人来研究这一时期的新诗史料。

要说明的是,集子中有的篇什,曾在我以前出版的几种书话集中出现过,这次作为一个相对集中的专题,就一并收入,以使诗人间的相关史料可以相互关联和佐证。

有人说,我的文字缺乏现实批判精神。言下之意,是缺少锋芒。以我的性格,确实写不来这类文章。藏否人物,评点诗作,既非史料文献的主要功能,亦是我力所不逮之处。即使我对诗人有争议的看法,也仅仅是点到为止。 因为,我写的是书话而非评论。

最后,再次感谢三位诗坛前辈。屠岸先生刚完成八卷本《屠岸诗文集》编辑出版,又投入《屠岸译文集》整理工作,这是一项浩大繁琐的出版项目。已九四高龄的他,不睡午觉,每晚工作到十一点左右。邵燕祥先生年事亦高,身体不佳仍笔耕不辍。其文字具有思想和艺术的分量,媒体编辑都以得到他的文稿为荣幸。周良沛先生正在为出版社选编百年新诗集,忙得不可开交。他们的序言,既是对我的关怀与厚爱,也是对中国新诗百年以后的发展,寄予更多的热忱与期待。

当然,我当感谢翻译家、诗人兼藏书家吴钧陶老师,他把珍贵诗歌版本赠予我,为我提供了写作的可能。还要感谢文汇出版社,他们重视文化类书籍的出版,曾出版过我的书话集《纸墨寿于金石》,以及责任编辑鲍广丽为此书所付出的辛劳。

先睹为快

徐志摩和他的诗

文/韦泱

心中一直为徐志摩感到惋惜。如果说文学尤其是诗歌创作,需要天赋灵气的话,徐志摩无疑堪称“天才诗人”。可惜这样一位才华横溢的诗人,只活了三十六个年头,如同雪莱、拜伦那样,英年早夭。

当我知道徐志摩名字时,文学界对他的评价,已开始回归到实事求是、冲破禁区的年代。大约在七十年代末,读到《诗刊》上卞之琳先生的一篇文章《徐志摩诗重读志感》,对诗人有了朦朦胧胧的认识。这当然得益于国家政治清明,进入了改革开放的新时期。

卞之琳曾是徐志摩的学生。一九三一年初徐志摩任教北京大学,到他当年十一月去世,不到一年时间。但喜欢新诗的卞之琳,早年读初中时,就知道徐志摩,并邮购阅读到初版线装本《志摩的诗》。“过了半个世纪,重读他的几本诗,我敢于不避武断而说几句感想,或者还有助于我们今日的读者”。接着,卞之琳写道:“他的诗,不论写爱情也罢,写景也罢,写人间疾苦也罢,我感到在五光十色里,不妨简单化来说,其中表现的思想感情,就是这三条主线:爱祖国,反封建,讲人道”。

这应该是最早对徐志摩作出的公道评价。建国以来,中国现代文学史要么“屏蔽”这位诗人,要么作为反面人物,戴一顶“资产阶级反动诗人”的帽子。

徐志摩(1896年—1931年),是浙江海宁硖石人,出身在一个商人之家,从小受传统文化熏陶,骈体文作得深获老师称赞。父亲要他将来当银行家,送他出国留学,先去美国学银行学,又转英国剑桥大学读政治经济学,获硕士学位。其间受英国浪漫派诗人华滋渥斯、拜伦的影响,开始写诗。一九二二年回国,任北大、清华等校教授,并开始在京、沪报刊发表新诗。一九二三年北京成立新月社,他是主要成员之一,嗣后成为中国现代新诗的一个重要流派“新月派”的代表诗人。一九二六年四月北京《晨报》的《诗镌》副刊创刊,他任主编。一九三一年十一月十九日,从南京飞往北京的飞机失事,不幸罹难。

生前,徐志摩出版过三种诗集,即《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》,以及我手头翻阅的《猛虎集》。此集初版于一九三一年八月,距他去世仅三个月。集前有他的《序文》,谈到诗人的情状时说:“诗人也是一种痴鸟,他把他的柔软的心窝,紧抵着蔷薇的花刺,口里不住地唱着星月的光辉与人类的希望,非到他的心血滴出来把白花染成大红他不住口。他的痛苦与快乐是浑成的一片”。

这大约可以看作是徐志摩对诗的创作观念。《猛虎集》前有献词,后刊诗歌四十首,最著名的一首要数《再别康桥》,这是被不少诗评家评点过的经典代表作。诗分七节,每节四行,属大体整齐的新格律诗,第一节:“轻轻的我走了/正如我轻轻的来/我轻轻的招手/作别西天的云彩”。最后一节:“悄悄的我走了/正如我悄悄的来/我挥一挥衣袖/不带走一片云彩”。首尾呼应,有点留恋感伤的情绪,却没有颓废、灰暗的心理。

在剑桥求学期间,徐志摩违背了父亲要他当银行家的意愿,一心做着诗的梦幻。他根据自己的喜好,随意选修科目,把大量时间花在读书、散步、骑车、划船上。在离开伦敦的前夕,他再一次漫步康桥,流连忘返,写下了这首著名的新诗。有人评论道,这首诗有三个特色,即语言音乐美,深邃的意境,诗句的通畅清丽。

尤其是语言,徐志摩是颇花功夫的。他说:“我天生不长胡须的,但为了一些破烂的句子,就我也不知曾经捻断了多少根想象的长须”。他的诗,不但剔除了《新青年》诗派的词调味,而且割掉了白话诗中的言语杂草,让新诗变得更纯粹,更富艺术性。因此,他的新体格律诗,更受到当时的青年读者欢迎,因而有更大的影响。正如《再别康桥》这首写风景的诗,“轻轻”、“悄悄”是徐志摩诗的风格,体现出轻柔幽婉的诗美。这首诗描写康桥风光做到了色彩斑斓,金柳、夕阳、波光、水影、彩虹、星辉,光怪陆离,令人目不暇接,可说是风景诗中的优秀之作。

正因为徐志摩的诗是不入革命的主流诗潮,长期以来没得到公正评价。五十年代,曾有人写了《谈谈徐志摩的诗》一文,便遭到厄运。那时卞之琳曾因出版社之请,编过一本《徐志摩诗选》,终因众所周知的原因,而使这一计划搁浅。直到与卞之琳《徐志摩诗重读志感》一起发表的徐志摩的《消息》《残诗》等六首诗后,卞之琳收到不少读者来信,证明社会上对徐志摩的诗入迷的大有人在。长久的关闭政策,读多了帮腔帮调的“诗”,突然看到这种作品引起的反响,有点异乎寻常,是可以理解的。卞之琳不得不用“矫枉过正”来说明之。

五四时期青年人争取个性解放,往往是从婚恋自由开始的。徐志摩也不例外。他曾引用外国诗人的话:“我们靠着活命的是爱情、敬仰心和希望”。他一生短暂,却写了为数不算少的爱情诗,如《雪花的快乐》《我等候你》《天神似的英雄》等。因为他始终把爱情看作是一种高尚神圣的感情,他怀着尊崇的心情讴歌爱情的神奇力量。在爱情生活中,他也大胆追求自己的爱。徐志摩由家庭包办,先前与张幼仪结婚。他在英国留学期间认识了林徽音,而与张幼仪离婚后,又没能娶上林徽音。及至后来,认识并与陆小曼结婚。由此,一些影视剧渲染了徐志摩的婚姻生活,把诗人的婚恋,演绎成人生的浪漫主曲,淡化了作为诗人的徐志摩在创作上的成就。

值得一提的是,徐志摩与印度诗人泰戈尔的友情。一九二四年,泰戈尔访华,徐志摩全程陪同并任翻译,一直到陪泰氏去日本。一九二九年三月,泰戈尔专程从印度来到上海徐志摩家作客,相处两天后泰氏去美国、日本讲学。回国途中又在上海住了两天,还给徐志摩留下了两件墨宝,一件用毛笔作的自画像,以及一首用孟加拉文写的诗。这文坛佳话流传至今,温馨世人。

名家荐书

为现当代诗人立传

文/屠岸

中国新诗诞生于二十世纪五四运动,其所以叫“新诗”,是为了区别于旧体诗。五四运动的主旨是迎接德先生(德谟克拉西Democracy,民主)和赛先生(赛因斯Scicnce,科学),它的副产品(也许不是副,也是主)是废止文言,提倡白话,所以又叫白话文运动。用白话写诗,与用文言写的“旧诗”相对峙,故曰“新诗”。

这里顺便说一说,我不赞成把今人写的古典格律诗称作“旧诗”,我认为应该称之为“旧体诗”。“旧诗”可能指思想旧,但,用这种体裁写的话,可以是“惯于长夜过春时”,或者“又当投笔请缨时”,思想是新的,已成为革命诗的经典!何旧之有?称之为“旧体诗”,仅指其“体”为旧,设定了限制,庶几可通。

中国新诗诞生到今天,已达一百年。韦泱先生对中国新诗的历史,做了一次梳理,以诗人为着眼点,称之为“点将”。他所点的将有:胡适、郭沫若、俞平伯、徐志摩、戴望舒、梁宗岱、臧克家、艾青、李金发、于庚虞、宗白华、裘柱常、纪弦、卞之琳、任钧、胡风、陈敬容、蒲风、鲁藜、吕剑、贺敬之、孙钿、辛笛、阿垅、罗飞、杭约赫、莫洛、圣野、冀汸、牛汉、化铁、绿原、周而复、徐放、鲁煤、郑敏、彭燕郊、蔡其矫、唐湜、屠岸、丽砂、杜运燮、李瑛、吴宗锡、吴钧陶、廖晓帆、公刘、昌耀、白桦、流沙河、邵燕祥、周良沛,以上共五十二位诗人;此外还有若干篇,点的不是将,而是诗刊物,如《歌谣》《诗刊》《人民诗歌》等;或诗流派,如“七月”、“九叶”、“朦胧”等;或诗社团,如“野火诗歌会”、“民歌社”等。这些,说它们是“将”,也未尝不可。

韦泱“点将”,可以说是给每一位诗人“立传”。在“文革”期间,若是要给谁“树碑立传”,那是大逆不道,罪该万死的事!只有最高领袖,可以立传,但又有谁敢下笔?!韦泱给五十几位诗人“立传”,胆子不小!幸而到了改革开放的新时期,可以客观公正地对诗人们作出评价。比如徐志摩,在极左的意识形态处于统治地位的时候,是被一再贬抑的“资产阶级代表性的买办诗人”。现在,韦泱称徐志摩为“天才诗人”,对徐的诗歌才华,作了尽情的歌赞。这就还了历史的本来面目。

韦泱为诗人们立的传,篇幅虽不太长,但写得很精彩。说篇幅不长,要看怎样才算长,怎样才算短。司马迁著《史记》中的本纪和列传,字数也不太多,但那是“史家之绝唱,无韵之离骚”!韦泱为现当代诗人们写的传,字数掌握在适当的范围内,总能在设定的框架内,抓住传主的要害,描述其特色,写出其性格,文字生动,语言精粹,更重要的是充盈着作者的感情!

元代作家钟嗣成著有《录鬼簿》,为戏曲作家写列传,高度评价有才华的戏曲家为“不死之鬼”或“虽死而不鬼者”,书名乃反其意而用之。韦泱的“点将录”可与它古今媲美。对传主一称“鬼”,一称“将”,是乃鬼亦将军,将军亦鬼也。

英国十八世纪作家萨缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)著有《英国诗人列传》(the Lives of the Englioh Poets),径称传主为“诗人”。韦泱的“点将录”,亦可以与它东西辉映!

一部诗史,不能离开诗作,一篇篇诗作,不能离开诗人。读韦泱的“点将录”,等于读一部中国新诗史。秋夜微凉,青灯书案,手捧诗史,字字入目,心游神移,忘怀得失,竟不知“今夕何夕”,“聊乘化以归尽”矣。

新诗的知音 读者的知音

文/邵燕祥

中国新诗,百年回首,韦泱顾盼他架上藏书,检得六十题,为什么不写百题,以应吉数?细看每一题或点一人,或点一诗歌群落,所涉的新诗作者和作品远远不止百人,更不止百部了。然而书中写到的诗人大多数已成背影,他们或正隐入“灯火阑珊处”。不过整个中国新诗并未灯火阑珊,也许正走向辉煌也说不定。

这部书记录了1950年代出生的作者韦泱的新诗阅读史。他所阅读,当然不限于写下的这些,因为他写到当代,多半是他亲身晤对过的诗人。他的阅读除了文本,又加上了诗人的音容笑貌;他的笔下,除了冷静的分析,又加上感情的成分。只是他的感情因素没有影响他理性的认知。因为他的感情,在表层是对一些诗人的亲近、崇敬以至哀悼,深层则是他对新诗的倾心热爱。

韦泱,你不要拿他仅仅当作一位有毅力、有眼光的藏书家,他首先是一位从写诗起步的“文青”——“诗爱者”,他以他的心去感应众多诗人的心,因此他有一颗先天加后天的诗心。他写下的这些文字,不论你叫它诗话也好,书话也好,都包含着诗史,还有诗评。这就跟出自对新诗并无多少感情,仅仅把有关新诗的职业写作当作谋生之术者的文字大异其趣,甚至截然不同。请读者在静静的阅读中仔细体味,甘酸自辨。

由于历史的原因,韦泱的读诗(可能还有写诗)走过小小的弯路。而中国新诗在百年中更走过大大的弯路。“回首向来萧瑟处”时,他不但注目那些新诗史册上名声显赫的诗人,也没忘记几乎全被遗忘,或者一度显赫复归消隐的诗人,客观公正地还他们以新诗发展链条上原有的位置。韦泱绝不势利,他为那些长期在所谓诗歌界处于边缘的诗人,不属于什么诗歌流派、团体,只是类似“单干”地专心写诗,并有自己特色的诗人,留下温暖的一笔。以这样的胸怀来“收藏”新诗,又推介诗人,韦泱这样做了。倘我们都有这样的胸怀,则在新百年里,中国新诗的道路将越走越宽,而不是越走越窄。

格外引起我深思的,是韦泱在《三叹公刘》中,对公刘1949年前后诗作的一份比较。我在五十年代初,初读公刘《边地短歌》《神圣的岗位》两本薄薄的诗集,颇感欣喜,目为部队诗歌的新收获,那是在当时语境下,与战争年代的“枪杆诗”等比较而言的。韦泱则直截的指出,政治热情多于艺术提炼,“除某些灵光一闪的诗句外,大多平庸无奇”。这固然是从今天历史恢复了常识的眼光来立论,也因为钩沉了公刘在那之前曾有的作品:“与四十年代后期(公刘)的新诗,尤其是语言犀利、意境深邃的散文诗相比,判若两人”。韦泱此语,振聋发聩,也令人唏嘘。我后来从《中国青年报》上读到公刘《佧瓦山组诗》等,耳目一新。韦泱也肯定了公刘1953-1956年间的若干新作。这些新作实际上接通了诗人1949年以前的一脉文心,让我们又看到了真正的诗性和诗质。

这不仅是公刘之可叹惜,也几乎可以涵盖了一两代诗人曾经的命运。

从这部书,可以说作者韦泱是新诗的知音,是诗人也是读者的知音。

敬惜字纸的读书人

文/周良沛

孩童时,虽然跟着大人、老人也会像唱顺口的儿歌一样,完全不知所以的溜着嘴说“床前明月光,疑是地上霜……”,可我还没有上学,也不像有的人家的孩子,会早早的在家教识字。可亲朋、来往的人家,多是读书人,有的每天还练字,这样,字纸则随处都是。我们孩子,不要说不敢碰它,就是它掉在地下,大人都像那时鬼子的飞机来了响的警报一样,大声叫赶快拾起来。接着是严肃、严厉的告诫:糟踏了字纸,来世就会是个瞎子!这在什么都不知道的孩子心里,无疑像遭到鬼子投下的一颗炸弹。直到上学后不信迷信,我也会下意识地感到、盼望,哪位惜字纸的读书人,肯定会当文化状元的。

七八十年过去,垂垂老矣,世界也不似当年。除了练书法的人家,电脑一普及,已经很少见字纸了。可是,正如电视片《苏联亡党亡国二十年祭》所沉痛的教训之一,“有钱就能出书”的现象,在我们这里也泛滥得可以。文字垃圾祸成字纸垃圾,不仅是意识形态的公害,也是环保的公害。不是废了它,来世会瞎眼,而是若无鉴别能力看了且信了它,今世一眼黑,还不是等于瞎了一样么。

这时,看到韦泱的《百年新诗点将录》,眼前一亮。虽然其中一些篇章过去在报刊发表时也读过,可是,如今汇合于新诗百年之际,作为他个人对这百年新诗的一种纪念,一种看法,一番书写,自然又是另一种景象了。

近年,每逢到上海与不同的诗人相聚时,很多时候都少不了要见到韦泱。乍一初见,风度翩翩一帅哥,很容易误为是另一路的明星,一介绍才知道,他是早已闻名却未能晤面的资深诗人、评论家、有人也称他书法家,他只承认自己是喜欢书法。有了接触之后,才知道他还是一位收藏家。不排斥藏有值钱的古董珍宝,可主要是集中精力收藏新诗集的不同版本。在有的人眼里,它不如古董珍宝值价,在我看来,有的作用无价。我国新文学出版的珍藏之丰富,自然难有人可与唐弢、赵家壁相比,我也有幸参观过他倆的书房,叹为观止。但仅新诗一项看,韦泱也未必处于弱势。这本《点将录》中的文字,自然少不了来自这些藏书的灵感。

新诗百年,可说的诗人,自然不止书中所述及的这六十来篇。既然名为“点将”,自然是主帅亲点。这就既要作者唯物史观的坚持,同样少不了点将者很大的主观性。如胡适﹝1891—1962﹞,这是讲新诗无法绕开的人物。他在学界、政坛的种种言行的表理、清浊、反复、复杂,在海外有对他的Transvaluation of values﹝价值重估﹞时,冯至先生是非常同意将他的《尝试集》定为“不是新诗成就的反映;却是新诗开路的碑记”之说。点将者要说清胡适,已不是这两千余字,而是再加个十几或几十倍的篇幅可以交代的。韦泱就仅以《尝试集》、为“新诗开路的碑记”说事,少不了在他版本学的学问上做文章。写得很聪明。娓娓道来的文笔,也有阅读的亲切感。有些地方,叙及一些有关的人事,还插入一些花边的佚闻或旧闻,行文生动有趣。

同时,包括胡适在内,“许多坐标于碑记的人物,其诗却有不是都能保证有它经典性之憾”,而且,一个人写一辈子,能留下几首,乃至几行可以让人长记的诗,都是很不容易的。因此,虽然不可能离开诗说人,或离开人说诗,可在漫长的百年,说诗忘了人,说人忘了诗的事,也不为怪。如艾青这样诗名震世的大家,其诗集《他死在第二次》及其中的《除夕》,己少有人提及,韦泱重提,认真起来,也就不是简单地对一份失忆的补救。

而且,那些因为各种各样的原因被疏忽或忘记的,不论是健在或已过世的诗界前辈,韦泱对一般现在的读者还是不太熟悉的老人点的将里,钩沉复出,也是对新诗一大贡献。

由此,想起儿时严受惜字惜纸之教,至今铭记,老了又见文字垃圾禍成字纸垃圾的公害,感慨不尽。韦泱爱书、藏书、写书之好,已经远远不是他个人兴趣的行为,他的藏书用于介绍新诗所服务于众,己和文字垃圾禍成字纸垃圾的公害形成对比,实为公益。他那多藏书,不乏是从有人就是当垃圾的旧书报里淘得的,此中的专心、细心、诚心,是真正的惜字惜纸,是我青少年时所想的、盼的,他们之中所出的文化状元。